B.B.A l’émission qui décoiffe

Les hors-séries

- Le travail à l’ère du post-covid

- MeToo : 5 ans après

- Féminisme 2022

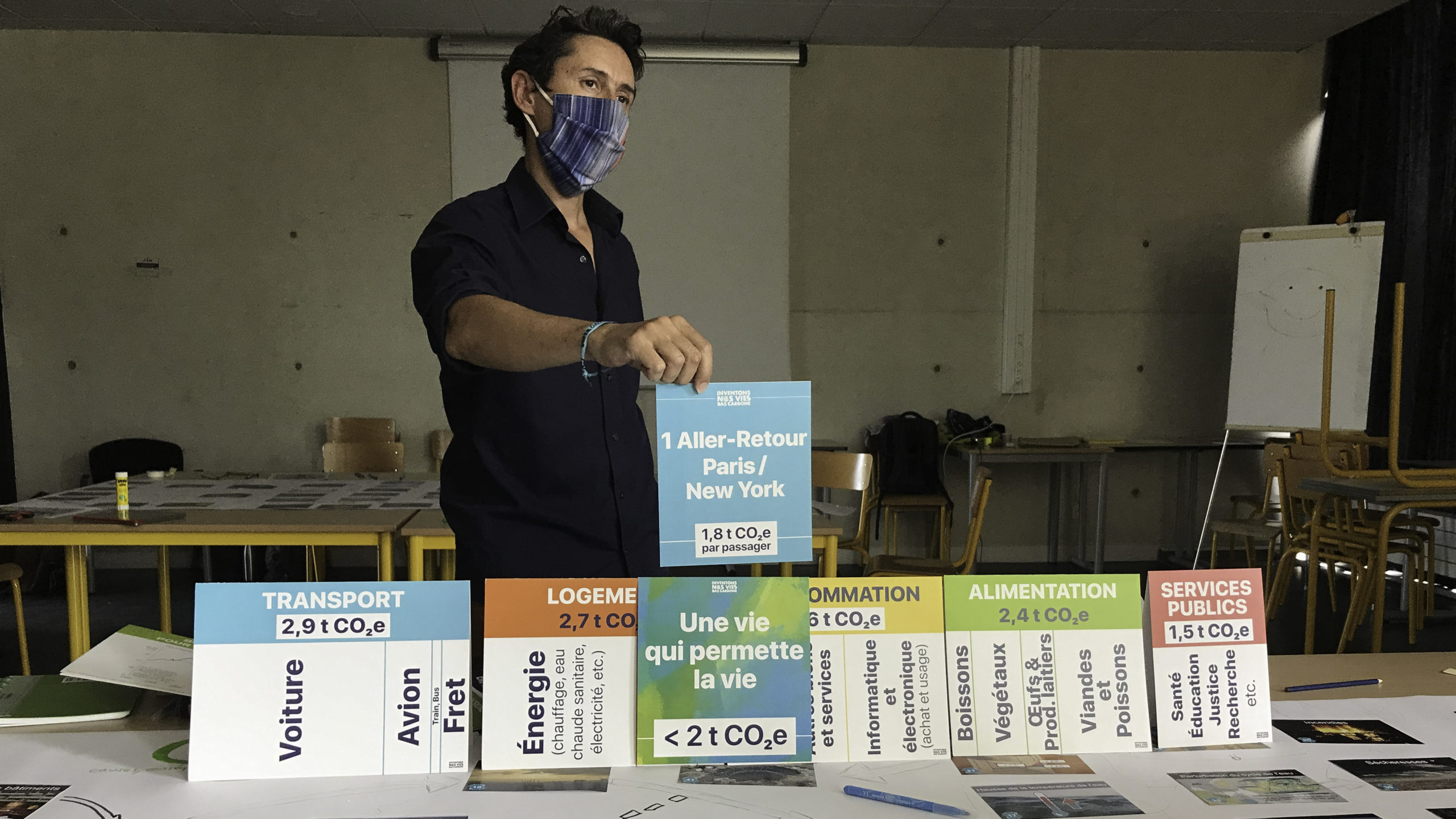

- La fresque du Climat

- Covid-19, et après ?

- …Confinement vôtre…

- Feminisme en podcast

- La revue de presse

- Les maladies rares

- Médias en Seine

- Banlieues parisiennes : Terres de Solidarité

- Les Assises Internationales du journalisme de antabuse in osterreich kaufen Tours 2018

- Sinar Alvarado

- Kevin Senan, le dessin et http://www.timothyquigley.com/acquistare-clomid-online-senza-ricetta/ les mots

- Colloque Annie Ernaux

- Voyage d’étude en Israël